高圧CVケーブルシースの絶縁抵抗測定

高圧CVケーブルシースの呼び名・CVケーブルシース

・金属遮へい層

・銅テープ遮へい

・ケーブルのシールドアース

DC500V~1000Vで測定

1MΩ以上・・良

1MΩ未満・・不良

⇒JCAA 参考資料[PDF]

ケーブルシースアースの接地

⇒D種で良いらしい(A種D種共用の場合が多い)

⇒画像引用元

ZCTとGRの役割とは?

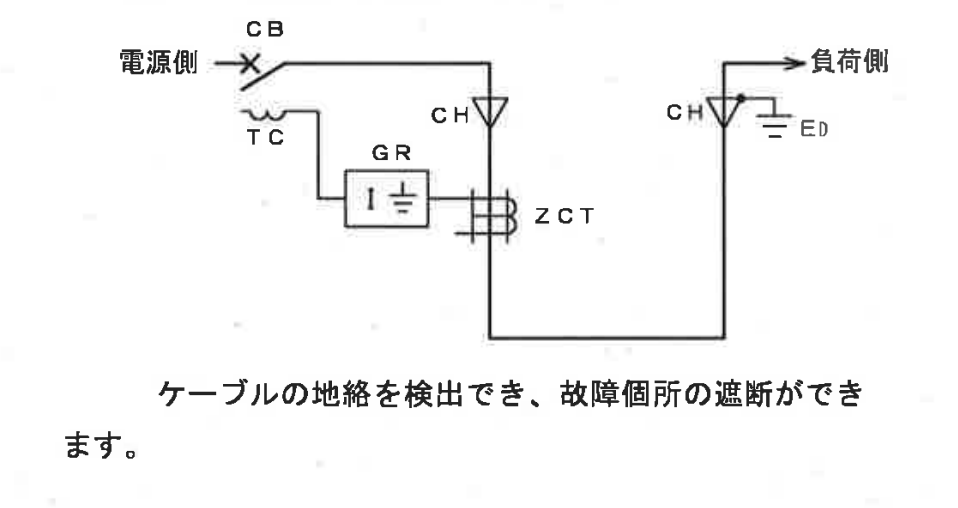

ZCTで零相電流を見て、その信号をGRが検出し、地絡が発生しているかどうかを監視する。なのでZCTとGRだけでも、ZCT以降の受電設備や負荷側での地絡事故は検出できる。

高圧CVケーブルのシースアースが接地されていない場合

芯線、銅テープ、対地間に、静電容量に反比例する電位差が生じる。静電誘導による誘導電圧が生じ、人が触った場合、電撃を受ける。

芯線を流れる電流により銅テープに渦電流が発生、発熱、ケーブル絶縁劣化を生じさせる。

耐電圧試験時、試験機がトリップしてしまう可能性。

CVケーブルのシースアースの役割とは?

サブ変電所送りのCVケーブルにおいて、シースアースが⇒受電盤側⇒ZCT⇒サブ変電所の方向でZCTをくぐっていれば、サブ変電所内での地絡と、送り出しケーブルでの地絡、2つが検出でき、受電盤においてGR継電器を用いたVCBやLBSでの切り離しが可能。ただし、CVケーブルのシールドアースのZCTへのくぐらせ方によっては、送りケーブル部分の地絡が検知されないことがある。

この状態において、送りケーブル部分で地絡が起こると、送りGRは動作せず、上流の電源側のDGRが動作してしまい、全館停電を起こす可能性がある。

DGR付きPAS、UGSがない場合

東電借室(借室電気室)から需要家電気室へ高圧が供給される。東電借室内のAS2次側から需要家電気室VCB2次側までの地絡保護が必要。

ケーブルシースアースを以下のようにZCTにくぐらせる。

この画像のZCT部分は高圧ケーブル引き込み、VCT1次側部分である。

UGSやPASがある需要家においては引き込み部分にZCTは無い。

地絡継電器の設置場所について

■受電盤に地絡継電器と開閉器があり、サブ変電所に送電している場合。サブ変電所内の地絡とケーブル地絡を保護する目的で設置する。

サブ変電所内の地絡だけ保護したいのであれば、継電器はサブ変電所へ設置する。

■サブ変電所内の地絡保護を目的とする場合

サブ変電所に地絡継電器を設置し、制御電源等はサブ変電所内から供給する。

サブ変電所の停電と同時に、引き外し用電源の供給をストップするため。

ブラケットとスペーサー

ブラケット。アース線とケーブルプラス3番のナベネジ。遮へい銅テープに固定された接地線(すずメッキ軟銅線)を端子あげ。

アース線と、すずメッキ軟銅線を端子上げした部分をネジで留める。

ブラケットのシースアース止めねじが3番の理由(予想)

・2番ではなく3番なのは、トルクが必要だから。

・この部分はケーブルシース3つ、アース端子1つ、最大合計4個の丸端子をネジ止め。

・故にトルクが求められ、ワッシャー、3番ねじにてネジ止めする。

・磁石にくっつかないステンレス製なのはなぜ?

CVケーブルにスペースを作るゴム

実際にシースが施工されている現場の写真