電流引き外し用補助継電器

製品例・三菱 MGX-1形電流トリップ補助箱

・光商工 CF-15A

・omron AOF-1N

GRやDGRなど地絡継電器と組み合わせて使用される。

VCB電流引きはずしタイプの回路に必要な補助電源装置。

電流引き外しタイプのOCRと地絡継電器を同じVCBで併用する場合に使用される。

電圧を電流引き外し方式へ変換し、電流引き外しタイプのVCBを引き外すための補助継電器。

特徴

電源の供給用端子がS1、S2とあり、S1の先にはリアクタンスがある。AC100Vを電流引き外し用電流値の3A~4A程度に抑える。

S1の先にあるリアクタンスを使用する事で4A程度に下げる。

電流引き外し用VCBのトリップコイル抵抗はメーカーにより差がある。

ここに100Vで直接励磁すると電流が流れすぎてトリップコイルが焼損する。

MGX-1形電流トリップ補助箱

表面

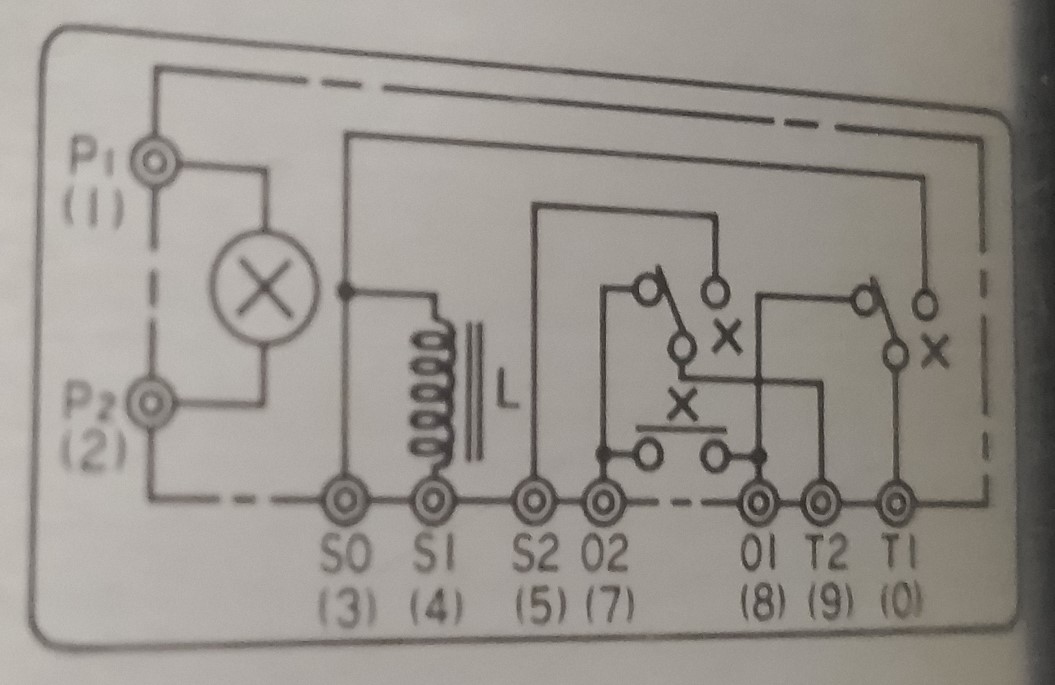

内部回路図

配線パターン

DGR制御電源:VTT2次 P1⇒DGR P1⇒DGR P2⇒VTT2次 P2

補助トリップ電源:VTT2次 P1⇒DGR a接点⇒補助トリップ P1⇒補助トリップ P2⇒VTT2次 P2

DGR引き外し電源:VTT2次 P1⇒補助トリップ P1⇒VCBパレットa接点⇒補助トリップ S1⇒補助トリップ S2⇒VTT2次 P2

内蔵リアクタ

15Ω±1Ω(at、3A)

7Ω以上(at、10A)

※リアクタ(L)の V-I 特性は、MGR-A1T リアクタと同一特性。

■使用上の注意点

トリップ回路内に52a(VCB遮断器と連動するa接点のこと)を中継する。

52aを中継すれば、VCBが開放状態であればトリップ回路に電流が流れない。

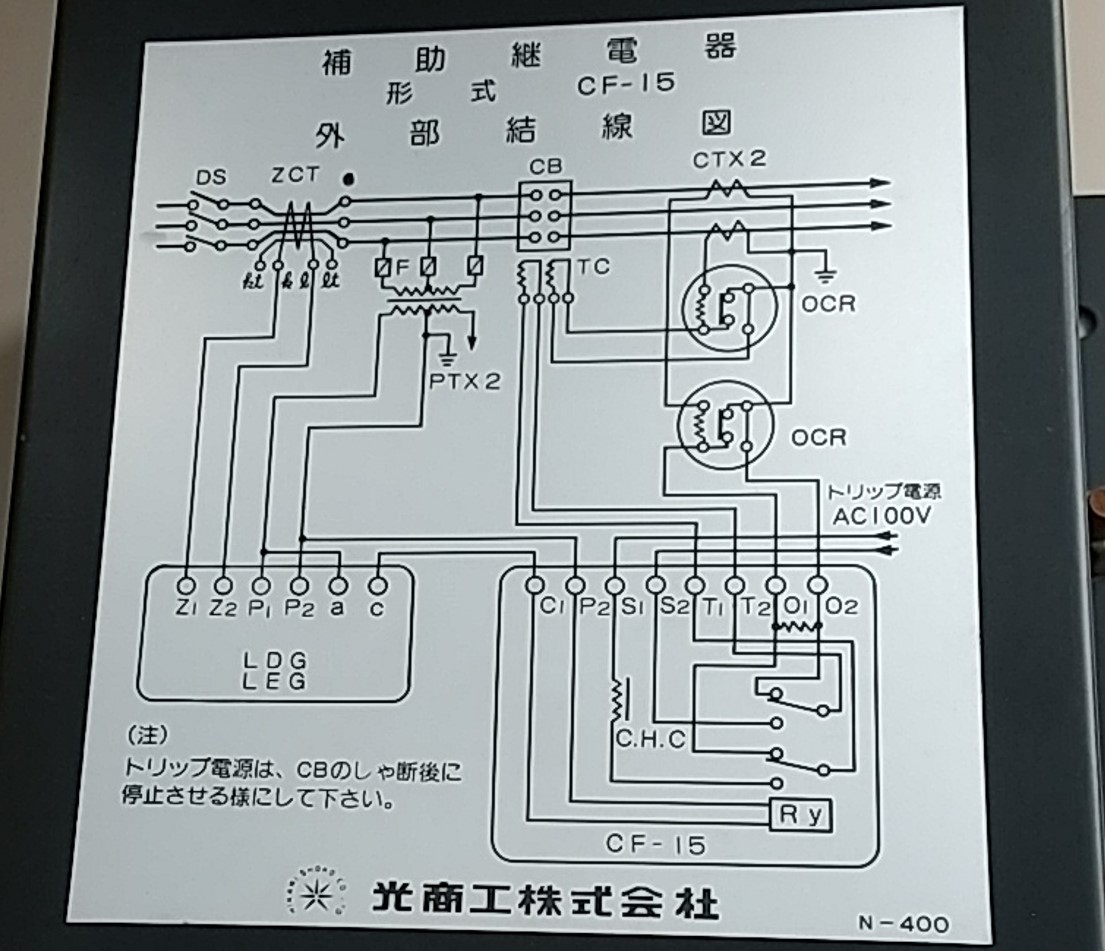

光商工 CF-15A

注意:トリップ電源AC100Vは、CBの遮断後に停止させるようにする。具体的にはVCBの52a接点に接続するとCB遮断でトリップ電源回路が遮断される。

引用:光商工 CF-15A 取扱説明書

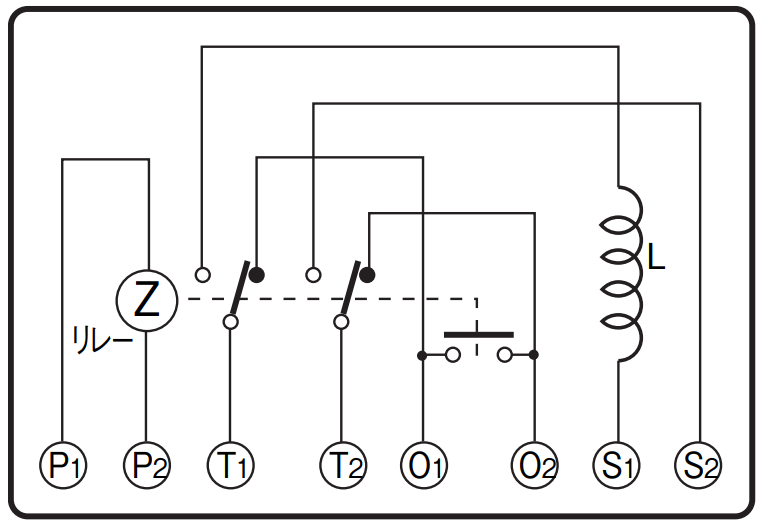

オムロン AOF-1N 取扱説明書

三菱のMGXと機能は同じ。配線もほぼ同じ。トリップ電源がVT2次側か、電灯トランス2次側か、現場によって違う。

動作原理と試験方法

受電時の構成例・P1P2端子にはVTより電源供給

・S1S2端子にはトランス2次側にある安全ブレーカーより電源供給

試験方法

・Kt、Ltに電流を流す

・P1、P2に電圧を印加(VTへ印加させないように)

・S1、S2に電圧を印加(S1S2⇒ブレーカー側⇒トランスへ印加させないように)

接点

・a接点:S1-T1、または、T2-S2

・b接点:o1-T1、または、T2-o2

VCBトリップコイルの焼損

電流引き外しタイプのVCBは、引き外し回路に52a接点を介さないケースが多い。またDGRにはメーカーによって出力接点に自己保持を持つものがある。(光商工など)

地絡継電器が動作した後、接点のS1S2に「引き外し用電源」が印加され続けるような状態の場合、VCBトリップコイルに電流が流れ続け、焼損してしまう。

継電器の制御電源とトリップ用電源は、VCBより上流のVTからなのか、VCBの下流である変圧器2次側からなのか、注意する。

地絡継電器の電源は、多くの場合、制御電源P1P2はVT2次側から、引き外し用電源S1S2は変圧器2次側から供給されている。

関連ページ

- DGR 地絡方向継電器

- 零相電圧と地絡電流の位相

- 地絡方向継電器の判定基準

- DGRの制御電源がVTからで引き外し電源が電灯トランス2次側からの理由

- 三菱 MGX/AOF-1N 電流引き外し用補助継電器(電流トリップ補助箱)

- omron K2GS-BT2

- 光商工 LVG-7

- 光商工 LDG-73 LDG-71 電圧引き外し

- 光商工 LDG-73K LDG-71K 電流引き外し

- 富士電機 QHA-DG3 QHA-DG4

- TAIWA SHG-M10

- 方向地絡継電器の事故・トラブル

- 光商工のGRやDGRに復帰方式で「自動⇔手動」の切替がある理由とは?

- 竣工検査や交換工事においてDGRやSOGの試験内容は?

- PC接地系の四国や進み成分が多い場合のDGRの位相設定