無停電(活線状態)での保護継電器試験

本来であれば全館停電状態にて試験を行うことが望ましい。しかし活線状態で試験を行わねばならない状況もある。

例えば工場、病院、総合ビルなどで、なかなか停電することができないという場合。

また設置者の要望により無停電の年次点検を依頼される可能性もある。

⇒無停電の年次点検ができる条件とは?

無停電の年次点検においては、保護継電器は「単体試験」のみ行う。

OCRやDGRは、VCBやLBSへ向かうトリップ回路を差込用試験端子もしくは継電器端子から直接切り離す事ができれば動作特性試験を実施できる。

活線状態であるので、継電器の動作で遮断器が実際に開放される「連動トリップ試験」は実施できない。

ちなみに実際に保護継電器メーカーで行う試験は単体試験で、かつJISによる管理値も単体試験によるもの。

無停電状態でのOCR継電器試験方法

所内電源を活かしたままの試験となる。裏に回っての継電器の警報接点に信号線の取り付けや、VCBとの連動試験は行えない。

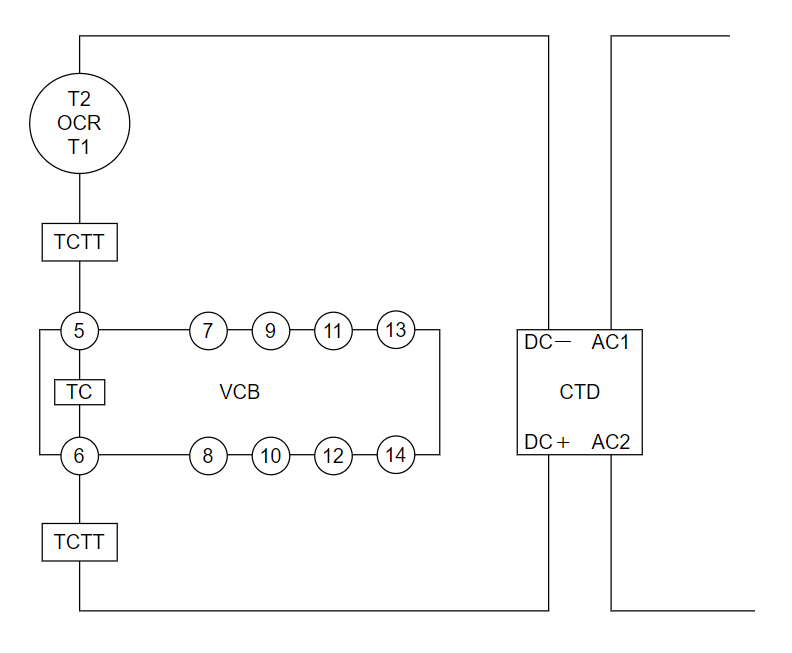

上図はOCR電圧引き外しタイプで回路にTCTT「トリップロック端子」がついている場合。

本来はVCBの5と6にCTDからの直流電圧が印加でVCBがトリップ。

TCTTを挿入することでVCB引き外し回路が開路されOCRのT1T2接点が動作してもVCBがトリップしない。

無停電の年次点検の際に用いる。

仮にVCBトリップ回路を開路させずにOCR試験を行うと、OCR動作と同時にVCBが開放される。

その場合、意図しない「全館停電」となり設置者に多大な損害を与える。

活線状態でのCTTの処置

受電状態にてCTT試験用端子を挿入する場合、CTT端子のCT側をショートバーで3相短絡しておく。もしCTTのCT側を短絡させずに挿入した場合、CT2次側が開放状態となってしまう。

するとCTT試験端子のCT側の端子間に高電圧が発生する。

また発生した高電圧によりCTが焼損する恐れがある。

CTTプラグの差込・引抜は素早く行う。

CT2次側回路の短絡⇔OCR回路接続の切り替え動作となるため。

関連ページ

- 保安規程

- 連動試験実施やOCRタップ10など保護継電器試験に関するルール

- 借室電気室・高圧一括受電マンション

- 高圧一括受電するマンションにおける住居部分の点検

- 電気主任技術者の選任

- 電気主任技術者の兼任

- 無停電点検(3年に1回の停電点検)の条件

- 月次点検

- 無停電(活線状態)で保護継電器の単体試験をする方法

- 職長教育

- 「電験三種 未経験」の就職先・求人

- 求人募集・協力会社募集(保安法人・電気管理技術者)

- 保工分離制度

- 換算係数(点数・ポイント)

- みなし設置者

- 絶縁用保護具及び防具の定期自主検査 安衛則351条

- 短絡接地器具 アースフック

- 放電用接地棒と放電抵抗

- 高圧の電気工事・第一種電気工事士・認定電気工事従事者

- 公共施設の入札と契約