節電器とは?

節電器(せつでんき)とは?「取り付けるだけで電気代が下がる」とされる機器。節電機、節電装置とも呼ばれる。

電力料金のうち基本料金に係わる力率やデマンドではなく、従量料金に係わる電力量を対象として、

変圧器で電圧を下げて電力量を減らそうとするもの。

実際には効果はなく、むしろ節電器商法(問題商法、詐欺事件)の道具として知られている。

主に低圧受電の一般商店や個人宅が標的とされた。

2006年3月、第61回日本物理学会年次大会で開かれた「ニセ科学シンポジウム」

「生活の中のニセ科学の例」として紹介されている。

節電器の原理と効果

電力量は、電圧×電流×時間なので、このどれかを減らせばよい。節電器は電圧を下げるので、消費電力(エネルギー)が減少し、電気代が安くなると思える。

しかしこれは、白熱電球やヒーターなどを長時間つけっぱなしにするような、

「抵抗負荷を連続稼働させている場合」にしか当てはまらない。

また明るさや熱量という品質を削るので、電球はうす暗く、ヒーターはぬるくなる。

さらに、減らせる電力の割合は、数%程度に限られる。

電力を光や熱など仕事に変換する場合、電圧は高いほど、電流は少ないほど効率が良くなる。

なので電圧を下げる「節電器」を使用するとこの効率(エネルギーの効果としての仕事率)は悪化する。

そして発電所の負荷は増加し、二酸化炭素排出量は増える。

また、広く普及している誘導電動機は、電圧が下がるとより多くの電流を流してこれを補おうとする。

電球型蛍光灯やLED照明も同様である。

「ある目標を達成するタイプの制御装置」があるとする。

例えば、5℃に保とうとする冷蔵庫や、室温を25℃に保とうとする温風ヒーターなど。

この場合、節電器を付けると、稼働時間を伸ばして対応するだけになるので意味が無い。

また、ジュール熱ロスが増え、設備の劣化や損耗、焼損、電気火災などのリスクが高まる。

関連ページ

- 接点容量

- 監視異常出力がa接点ではなくb接点常時励磁がある理由とは?

- 感電、電流値、人体への影響

- MDF 配線盤

- UPS 無停電電源装置

- 停電操作手順と開閉サージ・家電が故障する原因

- 低圧ブレーカーの経年劣化で入切時に接触が不揃いで高電圧を発生する事例

- 停電・復電でお客様の機器が故障した場合の責任・事前通知方法

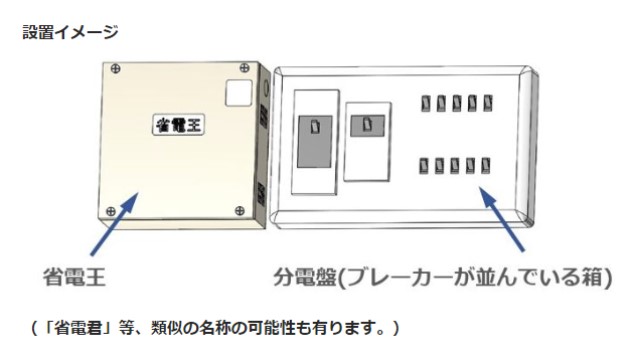

- 節電器(省電王)

- スイッチング電源

- デマンド値(最大需要電力)

- デマンド監視装置

- CVCF 交流安定化電源装置

- PCB ポリ塩化ビフェニル

- 解体、不法投棄、産業廃棄物

- 無線機(トランシーバー)とGRの誤作動

- 人工地絡試験

- 認定キュービクル・推奨キュービクル

- パイロットランプ(警報ランプ)

- バイメタル

- 高圧電動機起動盤

- サーモグラフィ(赤外線分析・熱分布を画像化)

- ハンドホール

- トラッキング現象

- 毛細管現象

- 蛍光灯の仕組み、ちらつき、インバータ照明

- 水銀灯

- 安定器と点灯管

- 分電盤

- 集中監視制御盤

- 盤用除湿器 パネルドライ

- 雨の日の電気点検の注意点・ブルーシート・養生

- 身だしなみ、身につけるもの、注意点

- 人間関係・ウザい、めんどくさい先輩の特徴

- みのむしクリップ・延長ケーブル・はんだづけ

- 仮設電源用アップトランス 100V⇒200V昇圧変圧器

- お祓い・お浄め

- 現場作業員に喜ばれる差し入れの飲み物(夏場・冬場)

- コンセントから緑の液体が。一体これは何?

- ヘッドライト(バッテリー式・乾電池式)

- キュービクルのゲタ基礎

- 低圧幹線引込工事

- 乾電池の仕組み、液漏れ、過放電、使わない場合の保管

- 地震が起きると停電が発生する理由

- スプレー缶の処分・爆発

- 電気屋あるある

- 教え方・指導方法

- 「仕事は見て盗め」は正しい?

- 自分が運転、助手席に会社の新人が寝ている。注意する?しない?

- 電気管理技術者が電柱に昇る必要がある状況ってどんな時?

- ゼネコンとは?サブコンとは?

- インボイス制度とは?