高圧進相コンデンサと電流メーター

とある工場の受電設備。ここには高圧進相コンデンサがついている。

祝日で負荷は停止状態。

なのに高圧電流メーターは7Aを表示している。

なぜ高圧電流メーターに電流が流れているのか?

そしてこの状態は、電力を消費している状態なのか?

電流メーターで電流が表示される原因とは?

変圧器の無負荷損分変圧器の無負荷損はせいぜい数100Wなのでそんなに流れない。

変圧器のカタログに概算値が載っている。

進み無効電力

75kvar程度のコンデンサが常時入りであればそのくらいの電流は流れる。

この時に流れている電流は主に進み無効電力である。

電力消費には影響しない。

有効電力分

有効電力も多少は消費している。

途中の配線でのロス、コンデンサ自体のロスなど。

サーモグラフィーで見るとコンデンサも熱を持つことがわかる。

発熱するということは有効電力の損失がある。

進相コンデンサの消費電力

理想値として、損失率tanδ=0.025%以下を目標として製作しているらしい。定格容量106Kvarの場合

106 × 1000 × 0.025 × 0.01 = 26.5(W)

ただし製造時の目標値なので、経年劣化したコンデンサはもう少し大きくなるらしい。

低圧側にコンデンサがある場合、変圧器の負荷損にも関わってくる。

コンデンサの損失係数 tanδとは?

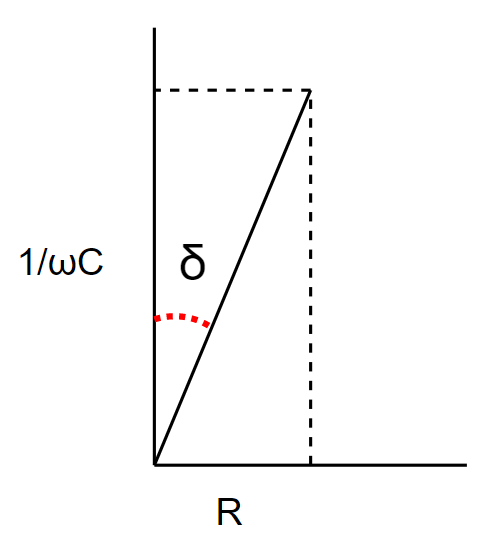

コンデンサ内部で消費されるエネルギーを表す特性の一つ。所定周波数の正弦波電圧で生じる「電力損失 ÷ 無効電力」

誘電損失とも呼ばれる。

理想的なコンデサは、印加電圧に対して電流の位相は90度進む。

理論的にはコンデンサ内での電力はゼロで損失がない。

しかし実際のコンデンサには、

・等価直列抵抗(ESR)

・等価直列インダクタンス(ESL)

・絶縁抵抗(IR)

ESR(誘電体の誘電損失、電極やリード線などの影響)

ESL(電極やリード線などの影響)

が存在する。

誘電体に加えた電界が時間的に変化した場合、誘電体の抵抗成分(ESR)によって電束密度変化が遅れる。

この遅れによって電流の位相は δ だけ遅れる。

電圧と電流の位相差が90度ではなくなる。

そこでコンデンサ内での電力損失が発生する。